1912: El Titanic se hunde y el mundo contiene la respiración

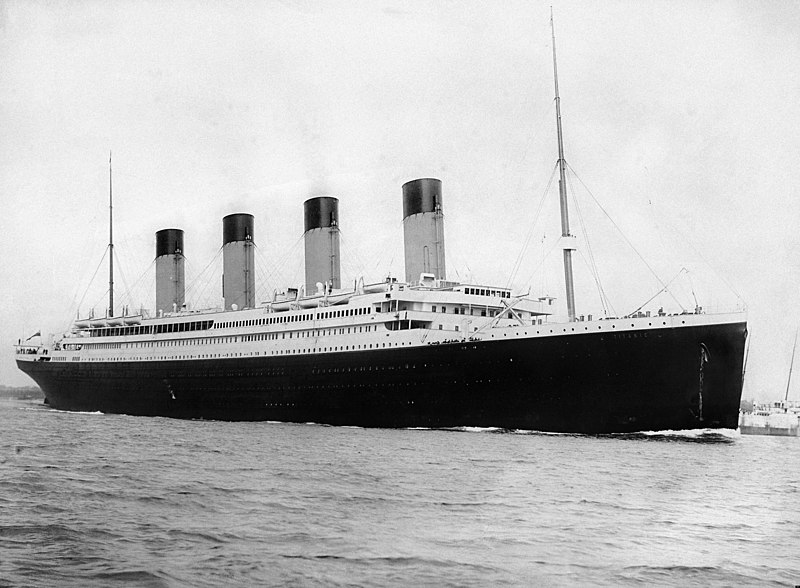

La noche del 14 de abril de 1912, el Atlántico Norte estaba sereno. La luna brillaba como si no supiera lo que estaba a punto de ocurrir. El Titanic —orgullo de la ingeniería, símbolo del lujo, y vanidad flotante de una época obsesionada con el progreso— avanzaba majestuoso, cortando el agua como un rey sin rival. A bordo, la alta sociedad brindaba con champán, los músicos tocaban valses eternos, y los pasillos de tercera clase vibraban con sueños de un nuevo comienzo en América.

Pero a las 11:40 p.m., todo cambió. Un iceberg, silencioso y despiadado, desgarró el costado del barco como una uña sobre papel. Lo demás ya es leyenda. En menos de tres horas, el Titanic —ese “insumergible” lleno de promesas— se partió en dos y desapareció bajo las aguas heladas, llevándose consigo a más de 1,500 personas. Algunos murieron aferrados a la esperanza, otros a la cubierta, otros simplemente se desvanecieron en el silencio gélido de la madrugada.

La tragedia no solo expuso errores técnicos y fallos humanos —como la falta de botes salvavidas suficientes o la absurda confianza en la tecnología—, sino que sacudió la conciencia de toda una generación. Era el naufragio de una era que creía que el hombre podía dominarlo todo, incluso al mar.

Hoy, más de un siglo después, el Titanic sigue provocando fascinación. Películas, libros, teorías conspirativas, expediciones al fondo del océano… todo apunta a lo mismo: no hemos superado el misterio. Porque el Titanic no se hundió solo en el agua, sino también en la memoria colectiva como una metáfora profunda y poderosa. Una historia de ambición, de error, de belleza, y de pérdida. Una advertencia elegante y trágica, disfrazada de leyenda.